「重要なシステムのダウン」、「数百万人に影響するサービス停止」、「DDoS攻撃」、「ランサムウェアによるロックアウト」

このような見出しが、何年もの間、技術関連のニュースを賑わせてきました。多くの組織、特に中小企業が被害を受けると、完全にリカバリできることはほとんどありません。中には、信用と業務の両面で修復不能に陥り、事業を撤退する企業もあります。だからこそ「可用性」が「機密性」、「完全性」と並んで、サイバーセキュリティの三本柱である CIA トライアドにおいて重要な位置を占めているのです。

世界人口の 70% 近くがインターネットに接続している現在、可用性は単なるパフォーマンス指標の域を超えています。それは、ユーザー体験、ブランドへの信頼、そして持続可能な事業成長を支える根幹なのです。

これまでのサイバーセキュリティ戦略は、侵入されない防御を築くことに注力してきました。その目的は、あらゆる攻撃を阻止し、システムを完璧に稼働し続けることでした。しかし、現在の脅威ランドスケープでは、より現実的なアプローチが求められています。侵害はもはや「起きるかどうか」ではなく、「いつ起きるか」の問題なのです。

自動化と AI によって進化した脅威が支配的になりつつある世界では、絶対的な予防はもはや現実的な目標ではなくなりました。その代わりに、これからの焦点は、万全の備えと事業継続、そして迅速なリカバリです。まさに、これこそがサイバーレジリエンスの基本原則です。この進化により、組織がサイバーインシデントに直面するのは避けられないという現実を踏まえて、サイバーレジリエンスは防御戦略における不可欠な次なるフロンティアとして位置づけられます。

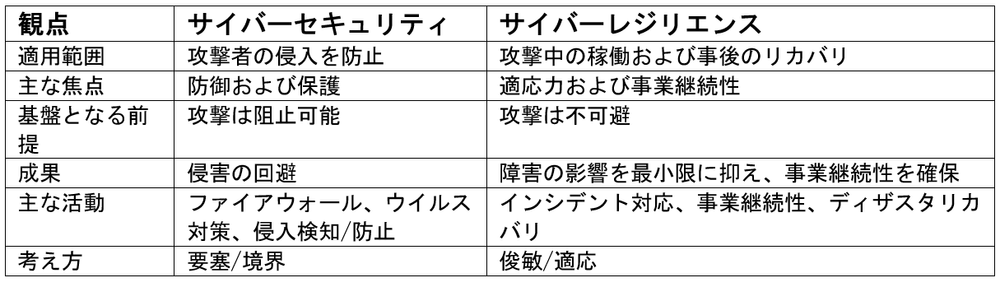

サイバーセキュリティとサイバーレジリエンスの違い

サイバーセキュリティ:鉄壁の要塞

サイバーセキュリティは本質的に、悪意あるアクティビティを阻止し、正規のシステムを確実に意図したとおり機能させます。その主たる目的は、防御と保護にあり、攻撃者のネットワークへの侵入を防ぐことにあります。従来のサイバーセキュリティ対策として、ファイアウォール、アンチウィルスソフトウェア、最小権限モデルや多要素認証(MFA)によるアクセス制御が挙げられます。しかし、防御一辺倒の考え方は、AI 主導の脅威環境においては、もはや限界に達しています。Log4Shell の脆弱性や SolarWinds のサプライチェーン侵害といった名だたるインシデントは、最も強固な境界防御でさえ、思わぬ脆弱性や信頼された第三者経路によって破られる事実を如実に示しています。これらの事例は、今や予防だけに頼ることはできず、サイバー脅威やシステム障害を完全に回避することはできないという現実を突きつけています。

サイバーレジリエンス:バウンスバック理論

これに対して、サイバーレジリエンスは、サイバーリスクを管理し、被害を最小限に抑えるための積極的な取り組みです。サイバー攻撃が発生しても事業を止めず、速やかにリカバリできる組織力を構築することに重点を置いています。このアプローチは、サイバーインシデントを完全に防ぐことはできないという現実を受け入れています。その結果、注力すべき点が、攻撃を完全に防ぐことから、重要なサービスの提供、ステークホルダーの信頼、重要資産の保護といった中核となる業績への影響をいかに最小限に抑えるかへとシフトしています。

サイバーレジリエンスは、機能の復元にとどまりません。さらに、ステークホルダー、財務実績、市場からの信頼、従業員の福利厚生や企業の評判などの無形資産に与える広範な影響も考慮に入れています。このような包括的な視点は、レジリエンスを単なる技術的目標ではなく、ビジネス上の必須要件として捉え直すものです。システムを再稼働させるだけでなく、ブランドの信頼性や従業員のモラルを含め、組織の長期的な存続と発展を確保することが重要なのです。経営陣にはこうした広い視野が不可欠です。特に、企業の成功が成長だけではなく、サイバーリスクを効果的に管理し軽減する能力によって評価される傾向がますます強まっているからです。

レジリエントな基盤の構築: 戦略およびフレームワーク

強力なサイバーレジリエンス態勢を確立するには、孤立したセキュリティツールを導入するだけでは不十分です。実績のあるフレームワーク上に構築された包括的な戦略が求められています。

米国標準技術研究所(NIST)は、サイバーレジリエンスを、「サイバーリソースを使用する、または実現されるシステムに対する悪条件、ストレス、攻撃、侵害を予測し、それに耐え、そこから回復し、適応する能力」と定義しています。この定義は、リスクを管理し、業務を維持するための積極的で適応力のあるアプローチの重要性を示しています。

アクロニスのサイバーレジリエンスソリューションは、NIST モデルに直接整合しており、組織が進化するサイバー脅威を予測し、それに耐え、そこからリカバリし、適応できる統合フレームワークを提供します。

- 予測する

リスクが顕在化する前に、積極的に特定し、軽減します。

機能: デバイスの検出、資産管理、データ保護マッピング、脆弱性診断、パッチ管理。

- 耐える

進行中の侵害による影響を最小限に抑えます。

機能: リアルタイムの脅威検知、EDR、エンドポイント保護、脅威の迅速な封じ込め。

- リカバリする

業務を迅速に復元し、ダウンタイムと損害を最小限に抑えます。

機能: 不変バックアップ、ディザスタリカバリオーケストレーション、クラウドフェイルオーバー、ハイパーバイザーモビリティ、マルウェアのない復旧時点。

- 適応する

あらゆるインシデントから学び、継続的に態勢を強化します。

機能: ポリシーのアップデート、管理体制の見直し、技術のアップグレード、ユーザー教育。

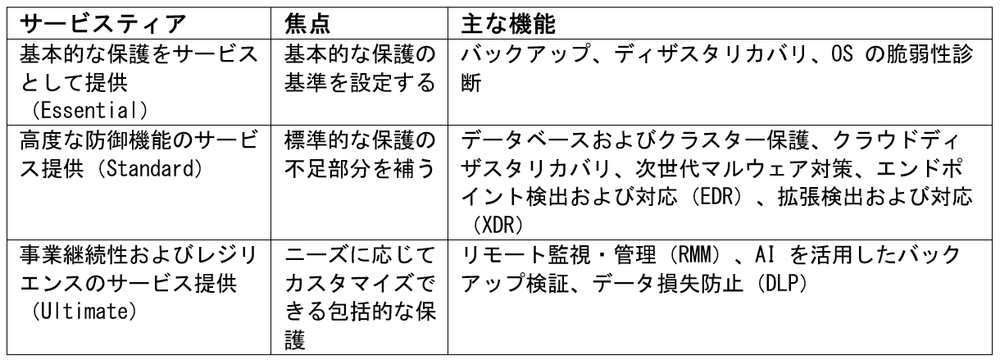

アクロニスは、これらのレジリエンス原則に沿った成熟度モデルを通じて、マネージドサービスプロバイダー(MSP)向けサービスをさらに体系化し、包括的なサイバーレジリエンスを実現する階層型サービスを提供します。

この階層型アプローチにより、組織はサイバーレジリエンス態勢を段階的に構築することができ、基礎的な保護を確実に整えた上で、より高度な防御・リカバリ機能を導入することができます。

アクロニスの軌跡:サイバープロテクションの先駆者からサイバーレジリエンスのリーダーへ

アクロニスのデジタルディフェンスにおける歩みは、データ保護とサイバーセキュリティがもはや切り離せない領域であることをいち早く認識した、先見的なビジョンから始まりました。アクロニスは、「プラットフォームの集約」や「統合型セキュリティ」が業界の潮流となるかなり前から、バックアップとリカバリをアクティブなサイバー脅威防御と組み合わせた、統合アプローチとしてのサイバープロテクションの概念を提唱してきました。

この基本理念によって、アクロニスは時代を先取りした存在となり、今日、企業がレジリエンスにアプローチするための基盤を築きました。

ほとんどのベンダーがバックアップかセキュリティのいずれかしか提供しておらず、両方を扱うことは稀だった時代、IT チームは分断されたツールの使い分けを求められ、環境全体の一貫性を確保するのに苦労していました。この断片化したアプローチにより、運用は複雑化し、リスクも高まりました。アクロニスは、このモデルに異議を唱え、大きな疑問を投げかけました。もし両方を同時に実現できるとしたら?

この問いをきっかけに誕生したのが、バックアップ、ディザスタリカバリ、マルウェア対策、パッチ適用、監視を個別のツールとして扱うのではなく、相互に連携した保護レイヤーとして構築されたプラットフォームでした。その結果、複雑さが解消され、リスクが軽減され、IT チームとサービスプロバイダーの双方に統一された成果をもたらす単一のソリューションが実現しました。

サイバープロテクションは、技術の統合だけにとどまるものではありませんでした。これは戦略的な進化を示すものであり、脅威が増大し、対応時間が限られる現在では、IT 運用とセキュリティ間の古い分断構造ではもはや生き残れないという認識が早くからあったことを示しています。

未来への提言: アクロニスの新しいサイバーレジリエンスソリューション

今日、アクロニスは、サイバー保護を包括的なサイバーレジリエンス戦略として体系化することで、再び業界を牽引しています。

新しいアクロニスのサイバーレジリエンスソリューションは、自動化、統合、そしてシンプルなプラットフォームという弊社の中核的な強みを活かして構築されています。また、NIST に沿った精緻なフレームワークを導入し、組織がサイバー攻撃をただ防ぐだけでなく、リアルタイムで耐え、リカバリし、適応できるようにします。

レジリエンス強化を図る MSP にも、規制対応と脅威の複雑化に立ち向かう大企業のセキュリティ責任者にも、アクロニスは単一の統合プラットフォームを通じて、事業継続に向けた包括的なアプローチを提供します。

今日の世界では、適応することこそが生き残る条件です。最も速く進化し、より賢くリカバリし、継続的に学習する組織が主導権を握ります。それ以外の組織は取り残されます。それは侵害されたからではなく、備えが不十分なためです。

サイバーレジリエンスの実践について、詳しくはアクロニスのサイバーレジリエンスソリューションのページをご覧ください。

Acronis について

Acronis は、2003 年にシンガポールで設立されたスイスの企業で、世界 15ヵ国にオフィスを構え、50ヵ国以上で従業員を雇用しています。Acronis Cyber Protect Cloud は、150の国の26の言語で提供されており、21,000を超えるサービスプロバイダーがこれを使って、750,000 以上の企業を保護しています。